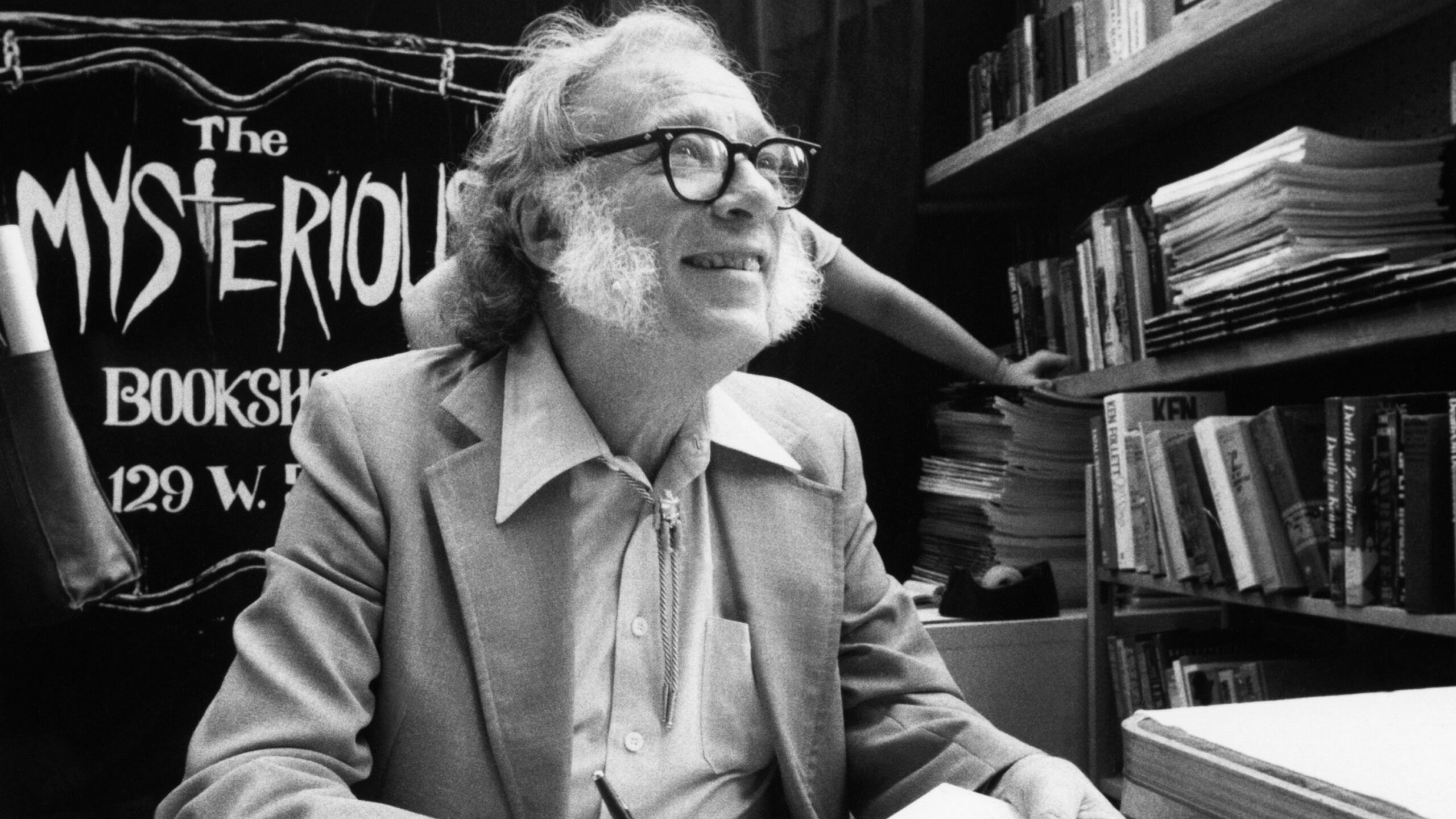

![]() Texto escrito por Isaac Asimov en The Washington Post, 12 de agosto de 1979.

Texto escrito por Isaac Asimov en The Washington Post, 12 de agosto de 1979.

![]() Texto traducido por Fernando Cervera

Texto traducido por Fernando Cervera

Cuando escuché al sabio astrónomo;

cuando las pruebas, las figuras, se alinearon frente a mi;

cuando me mostraron los mapas celestes y las

tablas para sumar; dividir y medir;

cuando, sentado, escuché al astrónomo

hablar con gran éxito en el salón de conferencias,

de repente, sin motivo, me sentí cansado y enfermo;

hasta que me levanté y me deslicé hacia la salida, para caminar solo,

en el mismo aire húmedo de la noche,

y de cuando en cuando,

mirar en silencio perfecto a las estrellas”.

The astronomer, de Walt Whitman

Me imagino que muchos, al leer esas líneas de uno de los poemas más conocidos de Walt Whitman, se dirá a sí mismo, exultante: «¡Qué gran verdad!, la ciencia contamina la belleza natural, reduciéndola a números y tablas! ¿Para qué molestarse en saber todo eso cuando puedo salir y mirar las estrellas?»

Ese es un punto de vista muy conveniente para algunos, ya que no solo convierte en innecesario saber de ciencia, sino en algo estéticamente incorrecto al hecho de intentar comprender todas esas «cosas de ciencia». En su lugar, puede usted echar un vistazo al cielo nocturno, obtener una impresión rápida de su belleza, y a continuación irse de fiesta.

El problema es que Whitman estaba hablando desde el desconocimiento, pero es que él no tenía otra alternativa porque en aquella época no se sabía gran cosa sobre el cosmos.

No niego que el cielo nocturno es hermoso, y cuando tengo algo de tiempo también me gusta ir a una ladera durante horas y mirar las estrellas y ser asombrado por su belleza (y también recibir picaduras de insectos cuyas marcas tardan semanas en desaparecer).

Pero lo que veo con mis ojos, esos silenciosos y centelleantes puntos de luz, no es toda la belleza que hay. ¿Debo mirar vivamente una sola hoja e ignorar todo un bosque? ¿Debo estar satisfecho viendo al Sol brillar sobre un grano de arena y despreciar toda la playa?

Esos puntos brillantes en el cielo que llamamos planetas son mundos. Hay mundos con atmósferas densas de dióxido de carbono y ácido sulfúrico; mundos con huracanes rojos de líquido candente que podrían tragarse toda la Tierra; mundos muertos con pacíficas marcas de cráteres; mundos con volcanes que crean penachos gigantes de polvo debido a la ausencia de viento; mundos con desiertos rosados y desolados —cada uno de esos mundos tiene una belleza extraña y sobrenatural que se reduce a simples manchas de luz si solamente miramos el cielo nocturno.

Esos otros puntos brillantes, que son estrellas en lugar de planetas, son soles. Algunos de ellos son de incomparable grandeza, cada uno resplandeciendo con la luz de mil soles como el nuestro; algunos de ellos son, en comparación, pequeñas brasas que reparten su energía con timidez. Algunos de ellos son cuerpos compactos tan masivos como el Sol, pero con toda esa masa estrujada en una bola más pequeña que la Tierra. Algunos son aún más compactos, con la masa del Sol comprimida en el volumen de un pequeño asteroide. Y algunos son más compactos todavía, con su masa reduciéndose a un volumen casi inexistente, cuyo sitio está marcado por un intenso campo gravitatorio que se lo traga todo y no devuelve nada; con la materia cayendo adentro en espiral en ese agujero sin fondo y dando un salvaje grito de muerte en forma de rayos X.

Hay estrellas que palpitan sin cesar en una gran respiración cósmica; y otras que, habiendo consumido su combustible, se expanden y enrojecen hasta que se tragan sus planetas (de hecho, dentro de miles de millones de años, nuestro Sol se expandirá y la Tierra se vaporizará en un gas de hierro y roca sin dejar rastro alguno de la vida que alguna vez contuvo). Y algunas estrellas explotan en un vasto cataclismo cuya explosión feroz de rayos cósmicos, que se aproximan a la velocidad de la luz, llega a través del cosmos para tocar a la Tierra y suministrar parte de la fuerza motriz de la evolución a través de las mutaciones.

Esas pocas estrellas que vemos al mirar hacia arriba, que no llegan a ser ni 2. 500 en la noche más oscura, se unen a una vasta horda que no vemos, de hasta trescientos mil millones —300. 000. 000. 000— para formar una enorme espiral en el espacio. Esa espiral, la Galaxia que llamamos Vía Láctea, se extiende tanto que a la luz le cuesta, moviéndose a 299. 792. 458 metros por segundo, cien mil años para cruzar de extremo a extremo; y al mismo tiempo gira alrededor de su centro en un vasto y majestuoso baile que tarda 200 millones de años en completarse —y el Sol, la Tierra y nosotros mismos, hacemos ese movimiento con ella.

Más allá de nuestra Vía Láctea hay más galaxias, algunas pocas unidas a la nuestra en un grupo de galaxias; la mayoría de ellas son pequeñas en comparación, con no más de unos pocos miles de millones de estrellas cada una; pero al menos una, la Galaxia de Andrómeda, es dos veces más grande que la nuestra.

Más allá de nuestro propio grupo, existen otras galaxias y otros grupos; algunos formados por miles de galaxias. Su extensión es tal que se sitúan más allá de lo que nuestros mejores telescopios pueden ver, sin ningún signo visible de que haya un final —tal vez existan centenares de millones de galaxias en total.

Y no solo eso, sino que en muchísimas de esas galaxias existe una violencia cósmica sin igual —en su centro ocurren grandes explosiones envueltas en radiación, marcando la muerte de millones de estrellas a tal vez. Incluso en el centro de nuestra propia galaxia hay una violencia increíble, enmascarada desde nuestro punto de vista por enormes nubes de polvo y gas que se encuentran entre nosotros y el centro de la Vía Láctea.

Algunos centros galácticos son tan brillantes que pueden verse desde distancias de miles de millones de años luz; distancias desde las cuales no pueden verse las galaxias mismas, de modo que solo parecen zonas de gran energía —como los quásares. Algunas de esas formaciones han sido detectadas desde más de diez mil millones de años luz de distancia.

Todas esas galaxias se alejan rápidamente unas de las otras, en una vasta expansión universal que comenzó hace quince mil millones de años, cuando toda la materia del universo estaba concentrada en una pequeña esfera que explotó en la expansión más grande que os podáis imaginar, naciendo de ese modo todas las galaxias.

El universo podría expandirse para siempre o puede que llegue el día en que se ralentice y de paso a una contracción, formando de nuevo esa pequeña esfera y comenzando el juego de nuevo, en lo que serían una serie de exhalaciones e inhalaciones cósmicas, a modo de respiración, en los que cada periodo duraría miles de millones de años.

Y toda esta visión, mucho más allá de la escala de la imaginación humana, fue posible gracias al trabajo de centenares de astrónomos laboriosos. Todo ello; todo fue descubierto después de la muerte de Whitman en 1892, y la mayor parte fue revelado en los últimos 25 años, de modo que el pobre poeta nunca supo que su visión de la belleza del firmamento era parcial y limitada cuando miraba en perfecto silencio las estrellas.

Del mismo modo, nosotros tampoco podemos conocer ni imaginar la belleza ilimitada que todavía no ha sido relevada, y que la ciencia mostrará en un futuro.