Hubo una época en la que era un misterio que los hijos se parecieran a sus padres. Sencillamente era así, y punto. Se sabía que debía existir algún tipo de material, una especie de información, que pasaba de padres a hijos, pero la pregunta era dónde encontrarlo y qué forma tenía. Este es un breve recorrido por la historia que nos llevó a entender la estructura de la molécula de la herencia, y de algunas supuestas injusticias —y otras no tan supuestas— que ocurrieron en el camino.

Hacia el descubrimiento del ADN

Hoy en día todos hablamos del ADN con una familiaridad tremenda. La prueba definitiva es que hasta los telefilmes del medio día, de vez en cuando hablan de ello. De hecho, la genética ha cruzado esa frontera en la cual lo innovador se convierte en cotidiano y deja de sorprendernos. Y no porque deje de ser impresionante, sino porque no concebimos un mundo sin ello. Sin embargo, como ya ha ocurrido en tantos otros descubrimientos, no se puede achacar todo el peso de haberlo logrado a una única persona.

Si por descubrir algo entendiéramos verlo (algo así como achacar el viaje a la Luna al primero que pensó en cómo hacerlo) deberíamos dar el crédito al suizo Friedrich Miescher, un médico que en 1868 —mismo año en el que la revolución apodada como La Gloriosa derrocó a la reina Isabel II— investigaba los leucocitos en su laboratorio, y de sus núcleos logró purificar una sustancia a la que llamó nucleína por estar en el núcleo celular. Esto dio para muchos debates, ya que la sustancia era nueva para la biología, y finalmente veinte años después, un discípulo de este científico, el alemán Richard Altmann, logró sacar de esa nucleína los componentes que no estaban formados por proteínas, quedando allí lo que él llamó ácidos nucleicos.

Otros contribuirían años más tarde a comprender la estructura de este compuesto, entre ellos el alemán Albrecht Kossel, que descubrió y bautizó las bases nitrogenadas —que son las letras en las que se escribe nuestra información genética, adenina, citosina, guanina, timina—. Mas tarde el lituano Phoebus Levene describió la parte formada por carbohidratos, que viene a ser el andamiaje de la molécula en cuestión, la deoxirribosa. Además, este personaje altamente curioso también propuso algunas ideas —que resultaron ser erróneas— sobre cómo se unía todo y que pusieron el debate sobre la mesa [1]. Había nacido el ácido desoxirribonucleico (ADN), pero ahora faltaba entender cómo era. Así que más tarde grandes personalidades irían uniendo piezas de ese puzle, siendo el austriaco Erwin Chargaff quien encontró algo que —muy convenientemente— se llamó las reglas de Chargaff, y que se puede resumir con que esas cosas que descubrió Kossel guardaban una proporción curiosa: la adenina estaba en igual cantidad que la timina, y la guanina que la citosina. Algo pasaba ahí dentro que arrojaba esos números tan curiosos, ¿tal vez una estructura por duplicado?

La carrera por la estructura del ADN

William Astbury, británico y físico dedicado a temas biológicos, tuvo una gran idea. En 1938 usó una técnica novedosa y utilizada para estudiar materiales, la difracción de rayos X, para intentar averiguar la estructura del ADN. Así fue como descubrió que tenía una forma regular y que sus bases nitrogenadas estaban en paralelo. Y de este modo, inspirado por estos datos, Linus Pauling —que aún no había ganado sus dos premios Nobel ni fundado (en su época de senectud) la pseudociencia de la terapia ortomolecular— lanzó una hipótesis estructural del ADN como una triple hélice. Esta idea, no obstante, resultó ser errónea e ir en contra de gran parte del conocimiento que ya se tenía, pero sirvió para que otros jóvenes y ambiciosos científicos buscaran en la dirección correcta.

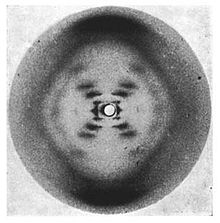

Sería un doctorando desconocido para la mayoría, llamado Raymond Gosling, quien trabajando bajo la supervisión del neozelandés Maurice Wilkins —y antes de ello para la química británica Rosalind Franklin—, usara la técnica de Astbury e hiciera una fotografía que arrojaba muchas pistas sobre la estructura real del ADN. Otros entre medias contribuyeron, y si bien mucha gente atribuye a la difracción de rayos X un papel decisivo, también lo fueron las proporciones descubiertas por Chargaff. En resumen, todas estas pistas y altas dosis de ingenio llevaron al americano James Watson y al británico Francis Crick a publicar en 1953 la respuesta correcta. La molécula de la vida se escribía con las letras de Kossel, pero siguiendo una estructura de doblé hélice.

La famosa fotografía 51 (que podemos ver más arriba) y tomada por Raymond Gosling, ha suscitado muchas controversias sobre la infrarrepresentación de la mujer en el reconocimiento del mérito científico. Pero, en realidad, este caso podría ser un ejemplo de otro tipo de injusticia.

Si bien el saber popular achaca a que Rosalind Franklin era mujer un supuesto robo de esta fotografía y su no reconocimiento en los premios Nobel, la realidad es que la fotografía no la realizó ella, sino Gosling, y que en el artículo original de Watson y Crick publicado en Nature se menciona a ambos concediéndoles su parte del mérito [2]. También a otros como Astbury, Chargaff o Wilkins, que tuvieron un papel decisivo. Rosalind, de manera intermitente junto a Wilkins, fue la supervisora de Gosling, y aunque especular sobre la participación de un doctorando en esta historia podría ser un ejercicio de historia de la ciencia ficción, lo que sí está claro es que todo fue más complejo de lo que se cree.

Lo que ocurrió realmente fue que John Randall, el jefe de la Unidad de Biofísica, instó a Gosling a compartir sus resultados con Wilkins, ya que este volvería a ser su director porque Franklin abandonaba el King’s College de Londres. Y, con mayor o menor conocimiento del autor del trabajo y su anterior directora de tesis —esa parte de la historia tiene muchos claros y oscuros y versiones contrapuestas— Wilkins la mostró a sus compañeros de departamento. Al final, cuando Watson y Crick ganaron el premio Nobel, fue Wilkins —y no Gosling, el autor del trabajo— quien lo recibió junto a los dos primeros. Y Franklin, quien ya llevaba muerta varios años, no tenía opción a ganar el premio. Ahora bien, el autor de la famosa fotografía, que fue quien hizo uno de los trabajos que puso a Watson y Crick en la dirección correcta, no tuvo ninguna oportunidad. El esfuerzo y dedicación de Gosling ni siquiera fue citado por el comité del Nobel [3], y de hecho, el joven abandonó la investigación por algún tiempo. Esta historia no es una excepción y se ha repetido muchas veces [4], aunque es difícil saber quién tenía más méritos en esta historia.

El inicio de una era

El artículo de Watson y Crick es descrito por muchos como el texto más importante jamás publicado para la biología moderna, y muy probablemente tengan razón. Ahora bien, si tiene esta importancia es porque el modelo resolvía no solo la estructura del ADN, sino porque permitiría explicar su maquinaria de funcionamiento y era lo suficientemente elegante para encajar en el conocimiento acumulado. Había nacido la era de la genética, y este hecho fue posible gracias al trabajo de cientos de personas, hombres y mujeres, doctorandos y doctores, equivocados o acertados, que empujaron el estado del conocimiento más allá de la frontera de lo conocido. Algunos de ellos como Watson abrazaron años más tarde la xenofobia a costa de retorcer la ciencia y el conocimiento, otros como Pauling fueron hombres tan llenos de virtud y oscuridad intelectual, que su contemplación por largos periodos —al igual que mirar el Sol directamente— puede cegar nuestro entendimiento y hacernos dudar de la condición humana, y otros sencillamente quedaron en el camino del olvido y nunca sabremos los motivos exactos.

La ciencia necesita un relato, y siempre buscamos historias que inspiren o rectifiquen realidades. Que las mujeres tenían y tienen problemas por ser mujeres en cuanto a su reconocimiento no es un secreto, pero los humanos intentamos buscar una épica y mártires que enseñar a los grandes públicos, cuando a veces habría que hacerlo con otras historias igual de apasionantes y con menos claros y oscuros como la que nos ocupa. Y entre medias olvidamos relatos igual de escandalosos e injustos que nos muestran que en cualquier aspecto humano, y la búsqueda del conocimiento no es una excepción, existe grandeza y bajeza, ingenio y estupidez, olvido y recuerdo. Y muchas veces ambas realidades saben convivir en las mismas personas. Esa es la belleza —y también la oscuridad— de la ciencia.

[2] Artículo de Watson y Crick, 1953

[3] Due credit, Nature. La historia de Raymond Gosling

[4] El hombre que no estuvo ahí, ULUM

Fernando Cervera Rodríguez es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia, donde también realizó un máster en Aproximaciones Moleculares en Ciencias de la Salud. Su labor investigadora ha estado centrada en aspectos ligados a la biología molecular y la salud humana. Ha escrito contenidos para varias plataformas y es redactor de la Revista Plaza y de Muy Interesante. Ha sido finalista del premio nacional Boehringer al periodismo sanitario y ganador del Premio Literario a la Divulgación Científica de la Ciutat de Benicarló en el año 2022. También ha publicado un libro con la Editorial Laetoli, que trata sobre escepticismo, estafas biomédicas y pseudociencias en general. El libro se titula “El arte de vender mierda”, y otro con la editorial Círculo Rojo y titulado “A favor de la experimentación animal”. Además, es miembro fundador de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas.